2-12:再探AI推理能力

雖然目前AI的推理功能,越來越受到各方重視,但有一個議題,始終爭論不休,那就是,AI究竟真正會思考了,還是它仍然只在做檢索查詢的動作?

我們傳統在查詢資料時,是習慣透過資料庫,將資料表裡面的數據取了出來。到了AI時代,訊息是隱含在神經網路的參數裡面,但所做的工作,其實都還是在查詢資料,只不過,這時候資料的呈現,是採用自然語言的形式。

但是,AI確實能夠一步一步的推理,幫我們把答案解出來啊!看看下面這個題目,是個國一程度的數學應用題。”有一個人,以每小時30公里的速度,走了30公里的路程,然後再以每小時10公里的速度走了30公里的路程,請問這個人的平均時速是多少?“。

通常在解這個題目時,我們會很直覺地,將時速30公里加上時速10公里,然後再除以2,得到平均時速20公里,因為兩種時速同樣走了30公里。

但ChatGPT懂得依照定義,將總路程除以總時間,得到15公里的平均時速。看起來,似乎ChatGPT是懂得思考的,但也有人懷疑,這是AI在預訓練(Pre-training)階段,從海量資料中,記憶了解題步驟,並非是它自己推理出來的。

我們再來看另一個題目,是和社會現象有關的,我先問ChatGPT是否瞭解印度的種姓制度,它當然是很清楚的,我再問它,”婆羅門禁止賤民的影子和他們的影子相重疊,真正的目的是什麼?“,它的回答如下所示:

我覺得這些答案並未直指核心,所以我再告訴它,”我認為最重要的目的在於做「實質隔離」,因為影子要重疊在一起,人跟人之間的距離必須夠近才會發生,所以主要的考量,是要利用距離來維持高種姓的優越性,你認為這樣的推論合理嗎?“

它的回答就更加深入了。

它補充說明說,物理距離=社會距離,所以禁止影子重疊,就是禁止低種姓靠近高種姓的身體與地位。

它的推論是更加深入了,但也不禁讓人懷疑,它其實是在利用我第二次的提示詞(prompt),再去做一次檢索(search)的動作。

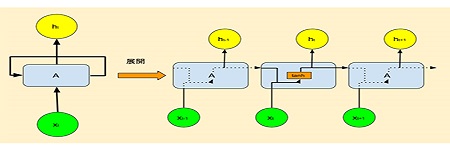

目前的趨勢,Google在這方面好像有不錯的實質進展,他們DeepMind的研究副總裁,出生台北市的紀懷新博士提到,其合作團隊改採「中小型語言模型」,利用”Multi-step reasoning”的推理技術,已經可以考到奧林匹亞數學競賽的銀牌等級,未來似乎頗值得期待。